在电子设备制造领域,PCBA程序烧录如同为精密机械注入生命力的魔法仪式。当一块贴满元件的电路板经过烧录工序,它便从冰冷的硬件组合蜕变为具备独立思维的智能载体。这项看似普通的技术环节,实则贯穿电子设备全生命周期,成为连接设计与功能的桥梁。

赋予设备基础生存能力

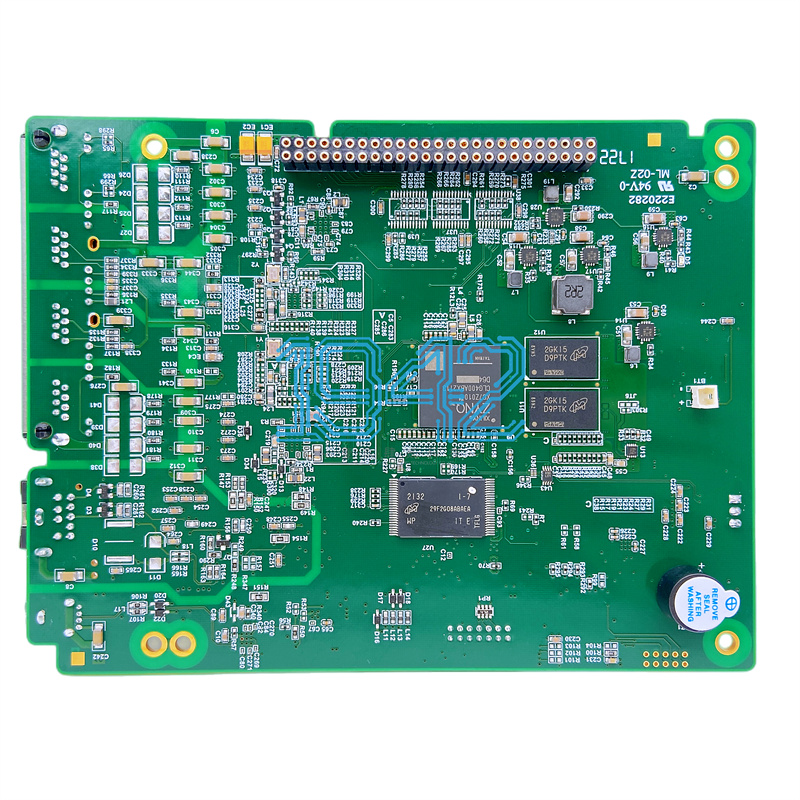

在深圳某智能门锁生产车间,未烧录程序的电路板如同失去大脑的躯壳。工程师将主控芯片接入烧录座,随着进度条推进,固件程序开始重塑芯片的神经网络。这个过程中,门锁的指纹识别算法、加密协议、电机控制逻辑被逐行写入存储器。烧录完成后,原本静止的电路板立即响应测试指令,指纹模块泛起蓝光,电机发出运转声浪。

程序烧录的本质是将设计者的数字意志转化为硬件可执行的物理指令。每个烧录文件都包含着设备运行的基因图谱,从最简单的LED闪烁控制到复杂的人工智能算法,都依赖精准的程序植入实现功能觉醒。

构建智能设备的神经网络

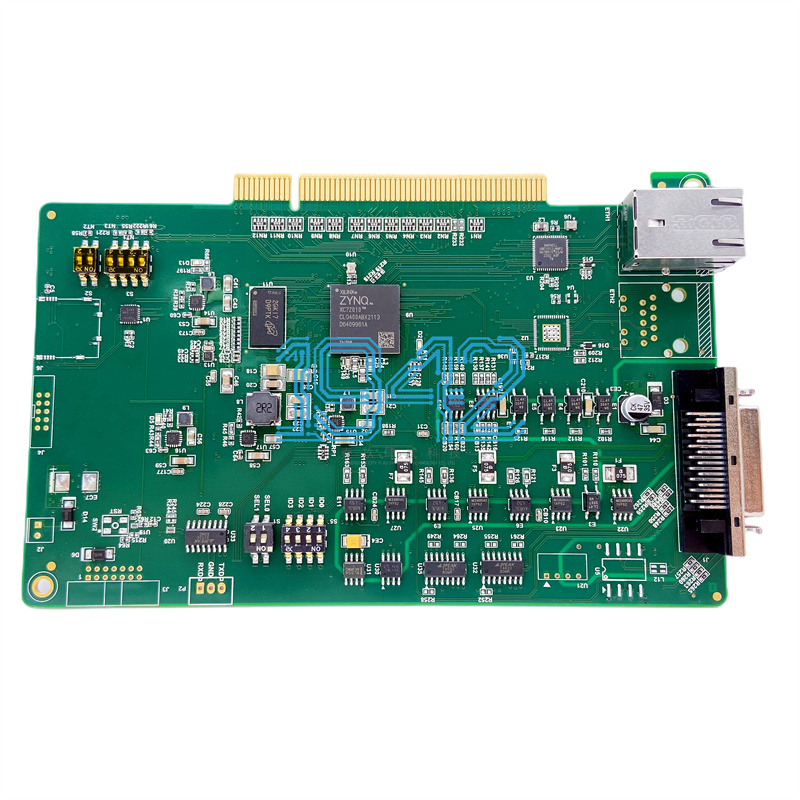

广州某物联网企业研发的智能温控器,其程序烧录包含三层架构:底层驱动建立硬件通信协议,中间层实现温湿度传感器数据解析,应用层搭载自适应学习算法。通过分阶段烧录,设备逐步获得环境感知、决策制定、执行反馈的完整能力。这种分层烧录技术使设备具备自我优化的可能性,随着固件迭代,温控精度从±1℃提升至±0.3℃。

在5G基站建设中,程序烧录的复杂性呈指数级增长。单个基站主板需要同时烧录基带处理、射频校准、网络协议栈等模块,不同芯片间的时序配合必须精确到纳秒级。某通信设备商采用多通道同步烧录系统,将原本需要4小时的烧录工序压缩至28分钟,确保5G设备大规模部署的时效性。

守护数字世界的安全边界

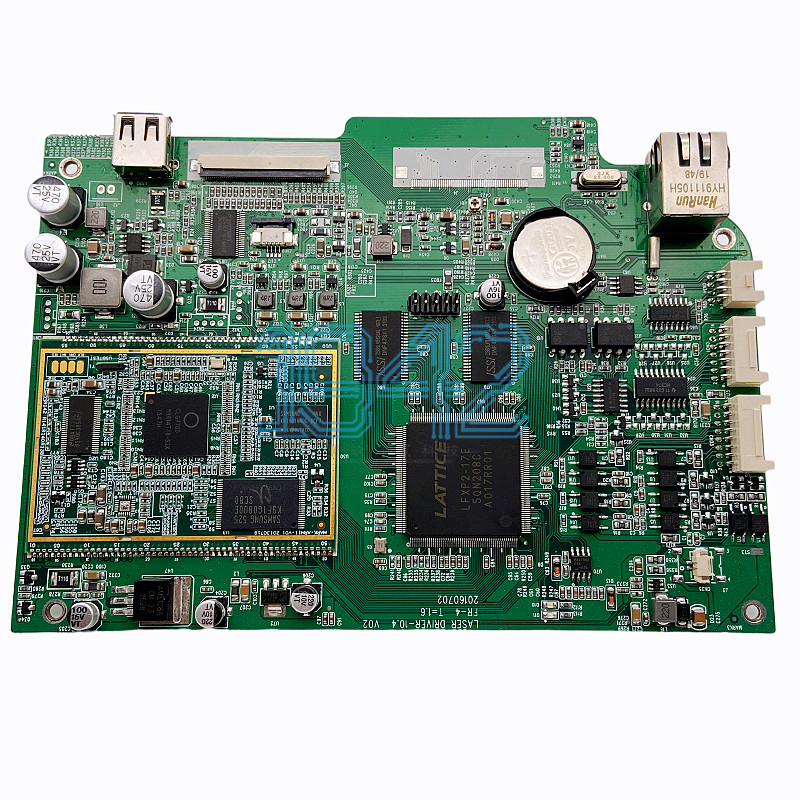

某汽车电子厂商在T-BOX(车载通信模块)生产中,采用双因子加密烧录方案。主控芯片在烧录时同步植入设备证书和动态密钥,配合安全启动机制,形成从存储到执行的完整防护链。这种烧录策略使设备固件具备抗逆向破解能力,即便电路板被物理拆解,存储数据仍保持加密状态。

在医疗设备领域,程序烧录的校验机制尤为严苛。某型号便携式心电图机在烧录过程中,自动执行CRC校验、镜像比对、回读验证三重保障。曾有批次芯片因静电干扰导致1位数据翻转,立即触发报警系统,避免问题设备流入市场。这种近乎偏执的质量控制,确保医疗设备在关键时刻的可靠性。

开启持续进化的可能

某消费电子品牌建立的空中下载(OTA)体系,使设备成为可成长的智能体。用户手机中的运动手环,通过定期固件升级获得新运动模式、优化心率算法,甚至新增血氧监测功能。这种能力源于烧录时预留的引导程序,如同为设备安装了自我更新的基因开关。

在工业控制领域,程序烧录的灵活性带来革命性变革。某自动化产线通过更换烧录文件,将同一批PLC控制器快速转型为不同设备的控制中枢。这种“软定义”生产模式,使企业应对订单变化的能力提升300%,设备利用率达到传统模式的5倍以上。

程序烧录技术正在突破物理限制,向云端延伸。某半导体企业开发的虚拟烧录平台,通过仿真环境完成90%的调试工作,实装烧录一次成功率从78%提升至99.2%。这种技术创新不仅缩短研发周期,更开创了“先云端验证,后物理烧录”的新范式。

当晨曦中的智能工厂开始运转,无数烧录设备正以每秒数千次的速度改写着芯片的命运。这项看似基础的技术,实则是数字文明的重要基石。从指尖的智能手表到太空中的卫星,程序烧录都在默默完成它的使命:将人类的智慧结晶,转化为改变世界的数字力量。

2024-04-26

2024-04-26