在电子制造行业,SMT贴片加工是核心环节之一,但许多客户在面对报价单时,往往因忽略隐性成本导致预算超支。作为深圳SMT贴片领域十多年的专业厂商,1943科技结合行业数据与实战经验,为您拆解报价单背后的“隐形陷阱”,助您精准控制成本。

一、基础成本构成:显性费用≠总成本

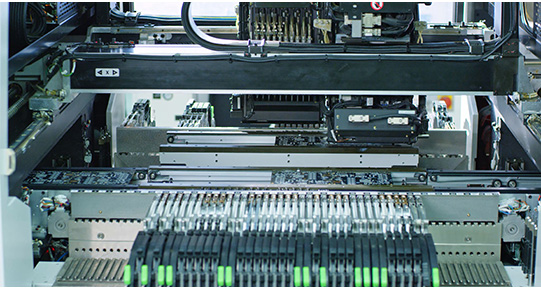

SMT贴片加工的显性成本通常包括PCB基板、电子元器件、焊锡膏等基础物料费用,以及设备折旧、人工成本和能源消耗。然而,这些费用仅占总成本的60%-75%,剩余部分隐藏在工艺复杂度、批量系数和耗材管理中。

1. 钢网制作:精度与寿命的双重博弈

钢网是SMT工艺的核心耗材,其费用受材质、尺寸和开口数量影响显著:

- 材质差异:常规不锈钢钢网与高精度电铸镍钢网价差达30%-50%,后者适用于0201以下微型元件或BGA封装。

- 尺寸成本:550mm×650mm规格钢网比400mm×500mm成本高20%-30%,需根据PCB拼板设计优化尺寸。

- 开口工艺:每增加1000个开口点,激光切割成本上升5%-8%;阶梯钢网或纳米涂层工艺额外增加15%-25%费用。

- 复用性陷阱:小批量订单需支付全额钢网费,而大批量订单可通过分摊固定成本降低单价。但需注意钢网寿命,频繁更换会抵消成本优势。

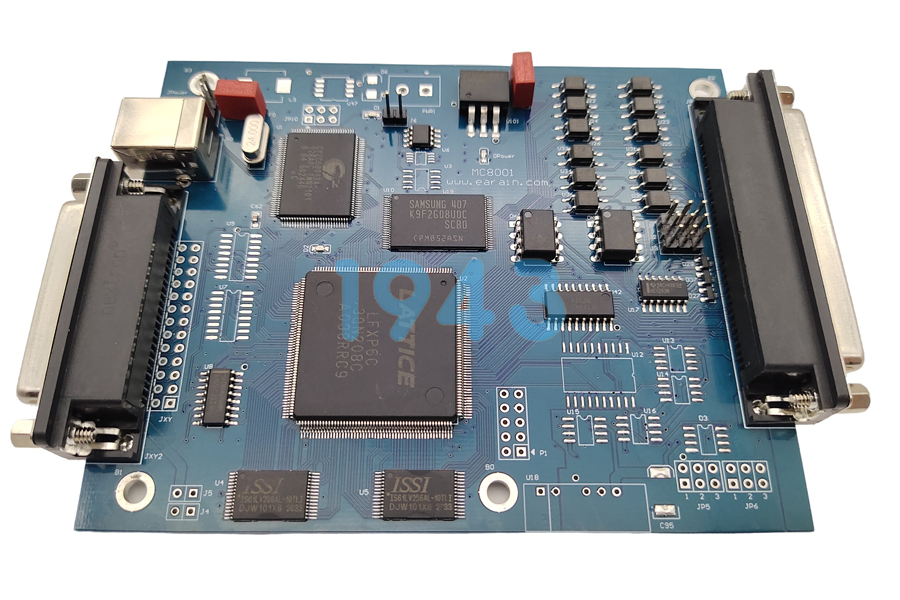

2. 贴片点数:规则与统计的“灰色地带”

贴片点数是报价核心参数,但统计标准易引发争议:

- 点数计算规则:电阻、电容等两端元件按2个点计算,IC芯片按引脚数量累加,BGA/QFN元件按实际焊球数量×0.8系数折算。

- 双面贴装陷阱:若PCB存在双面贴装,需将正反面点数独立统计后叠加,部分厂商可能漏算反面点数。

- 插件元件争议:插件元件(如电解电容、连接器)通常不计入点数,但需确认厂商是否额外收取插件费。

二、批量系数:规模效应的“双刃剑”

订单批量是调节单位成本的关键变量,但需警惕“虚假规模效应”:

- 阶梯报价逻辑:500片以下订单可能触发最低开机费(占报价15%-20%),5000片以上订单单价可降低5%-30%,但需确认厂商是否按实际交付量结算。

- 产能饱和风险:当订单量超出设备日产能时,厂商可能收取加班费或外协费用。例如,某厂商对超出产能部分加收20%费用。

- 合并订单策略:通过合并相近规格订单,可将单位成本降低10%-15%。但需注意交期协调,避免因等待合并导致延误。

三、工艺复杂度:精度与成本的“天平”

工艺难度直接影响加工费用,需从设计阶段规避隐性成本:

- 封装类型成本:BGA、QFN等底部焊盘型元件需增加校准时间,贴装成本比普通元件高20%-40%。

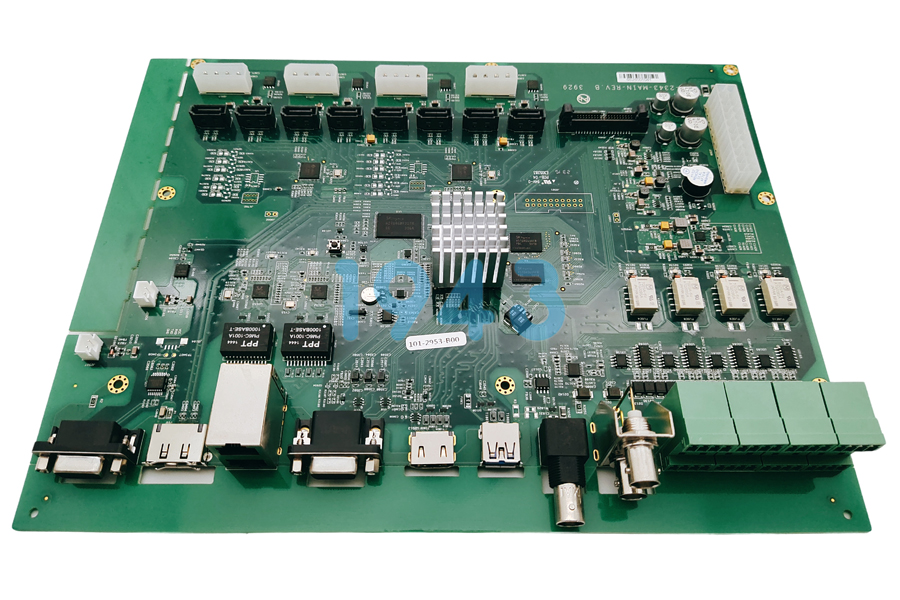

- 双面贴装附加费:双面贴装工艺需额外设备调试和人工操作,费用比单面贴装高15%-25%。

- 检测环节成本:AOI检测费用约0.003-0.008元/点,X光检测费用约0.01-0.02元/点。若产品对可靠性要求高,需提前预算检测成本。

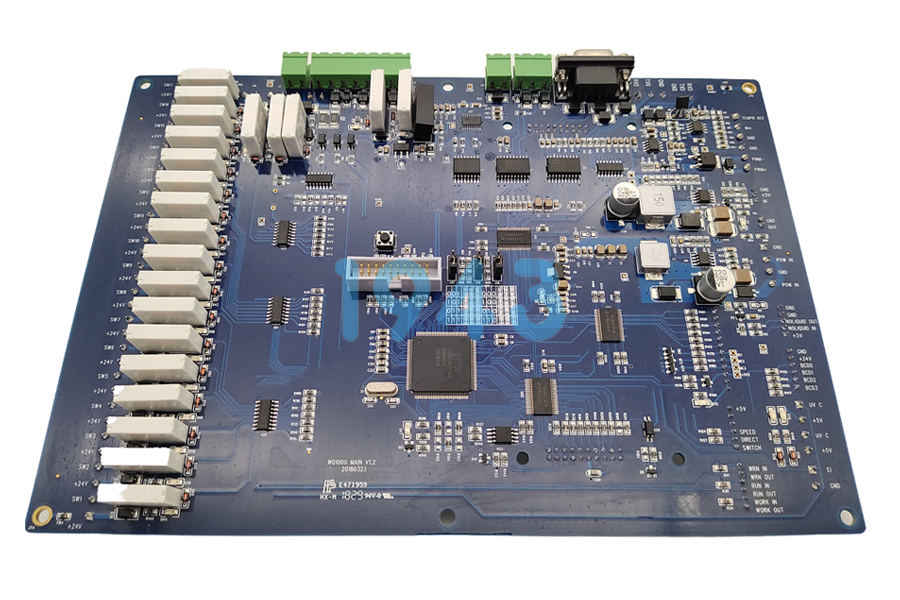

案例:工艺优化降本实践

某客户设计一款工业控制板,原方案采用0402封装电阻和BGA芯片,贴片成本为0.018元/点。经1943科技建议,改用0603封装电阻并优化BGA布局,贴片成本降至0.014元/点,单板成本降低12%。

四、隐性成本:容易被忽略的“黑洞”

除显性费用外,以下隐性成本需重点核查:

- 抛料率损耗:行业平均抛料率为0.3%-0.8%,但微型元件(如0201)抛料率可能达1.2%。需确认厂商是否按实际损耗补料。

- 换线损耗:小批量订单换线时间占比高,部分厂商将换线损耗计入工程费。例如,100片订单换线成本可能占报价的8%-12%。

- 返修风险金:高密度PCB或特殊封装产品,厂商可能收取3%-5%的返修风险金。需通过优化设计降低返修率。

五、报价单解读技巧:三步验证法

1. 核对材料费明细

确认PCB基板类型(FR4/高频板)、层数、表面处理工艺(沉金/喷锡)是否与需求一致。例如,4层板比2层板成本高40%-60%。

2. 拆解工艺附加费

要求厂商提供工艺附加费明细,包括双面贴装、特殊封装、检测费用等。若附加费占比超过总价15%,需重新评估方案。

3. 验证批量系数

对比不同批量报价,确认阶梯折扣是否合理。例如,1万片订单单价应比5000片低10%-15%,若折扣幅度不足,可能存在价格陷阱。

结语:成本控制的“黄金法则”

SMT贴片加工报价的精准核算,需建立在设计优化、供应链协同与工艺标准化的基础上。1943科技建议客户从以下方向入手:

- 标准化元件选型:优先选择0603以上封装器件,减少特殊工艺需求。

- 优化PCB布局:统一元件朝向、扩大焊盘间距,提升贴装效率。

- 建立长期合作:与厂商协商钢网复用、固定工程费等优惠条款。

通过系统化拆解成本构成,您可避免因隐性费用导致的预算超支。1943科技提供免费报价审核服务,助您精准控制SMT加工成本。立即联系我们,获取定制化降本方案!

2024-04-26

2024-04-26