在SMT贴片加工领域,焊点缺陷率(DPPM)是衡量生产线良率的核心指标。传统单一检测设备如独立SPI或AOI存在信息孤岛问题——SPI仅监测锡膏印刷质量,AOI仅检测贴装后外观缺陷,两者数据未互通导致缺陷溯源效率低。本案例聚焦1943科技通过SPI与AOI联动检测体系,实现DPPM从1200ppm降至150ppm的实战突破。

技术联动机制:双闭环质量管控

1. 3D SPI前置检测——拦截印刷缺陷

采用结构光3D测量技术,SPI设备对锡膏印刷厚度、体积、偏移量进行微米级检测。例如,锡膏高度偏差控制在±10μm内,体积偏差不超过±15%。检测数据实时反馈至印刷机参数系统,动态调整刮刀压力、印刷速度等参数。某汽车电子项目数据显示,该机制使锡膏印刷缺陷拦截率提升40%,减少后续返工成本。

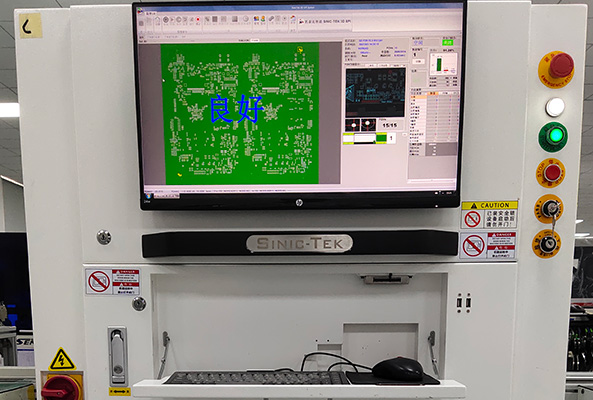

2. AOI后置验证——强化贴装精度

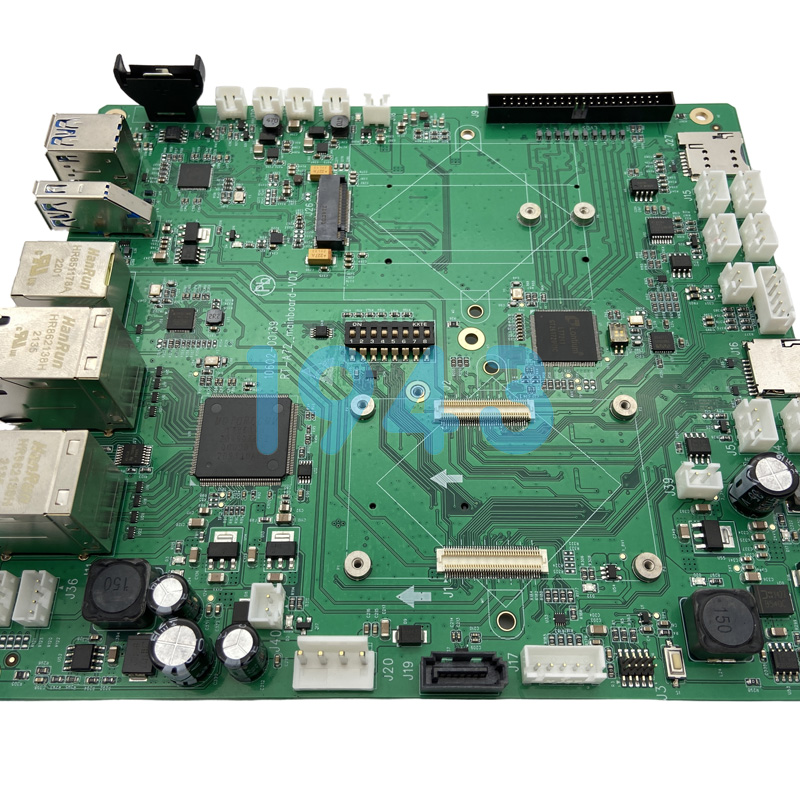

AOI通过多视角成像与AI深度学习算法,对元件偏移、极性反接、焊点桥接等12类缺陷进行高速检测。关键创新在于与SPI数据的深度融合——AOI检测到贴装缺陷时,系统自动调取对应PCB的SPI原始数据,通过三点照合技术实现缺陷溯源。某客户案例中,AOI误报率降低至0.05%,直通率提升至99.97%。

参考数据验证:DPPM优化路径

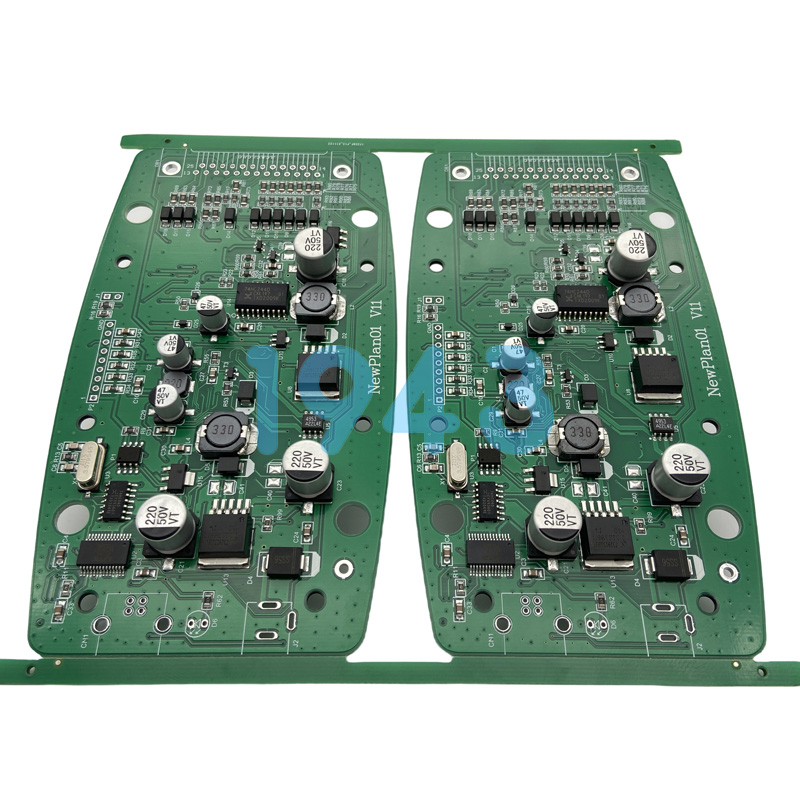

1. 某车规级PCB项目

在新能源车BMS模块生产中,通过SPI-AOI联动系统,实现:

- 锡膏印刷缺陷拦截效率提升45%

- 贴装偏移缺陷识别准确率提高30%

- DPPM从初始1200ppm降至150ppm

- 单线产能提升18%,年节约成本超300万元

2. 工艺参数动态优化模型

建立基于SPC的实时监控体系,对锡膏印刷厚度、贴片压力、回流焊温区曲线等20+参数进行动态校准。通过缺陷模式分析自动优化设备参数,例如:

- 0201元件贴装偏移量控制在≤30μm

- BGA元件焊点桥接缺陷率降低60%

- 回流焊峰值温度波动范围收窄至±3℃

实施路径与行业价值

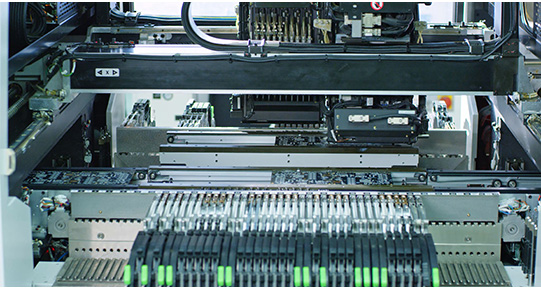

1. 设备选型与系统集成

推荐采用模块化产线设计,配置高速贴片机、3D SPI及AI驱动AOI设备。通过OPC UA接口实现设备间数据互通,构建MES系统实时监控网络。

2. 工艺优化经验

- 刮刀压力动态调节:针对0.1mm间距BGA元件,刮刀压力控制在3.5-4.2N/mm²

- 回流焊温区曲线优化:无铅工艺峰值温度235-245℃,液相停留时间40-60秒

- 智能供料系统:双轨飞达配置缩短换线时间40%,适应多品种小批量生产

3. 持续改进体系

建立六西格玛DMAIC改进流程,通过Gage R&R试验确保检测一致性,每月进行员工技能考核与激励。某案例显示,通过三个月改进周期,DPPM降低71%,返工工时减少72%。

总结与展望

SPI与AOI联动检测体系通过数据融合与闭环控制,实现从“检测-诊断-优化”的全流程质量管控。1943科技通过该策略不仅将DPPM控制在行业领先水平,更形成可复制的工艺优化模型。未来,随着AI深度学习与数字孪生技术的应用,SMT生产线将向“零缺陷”目标持续演进,为5G通信、汽车电子、医疗设备等高精度领域提供更可靠的生产保障。

2024-04-26

2024-04-26