精细化锡膏印刷:超细间距贴装的基础

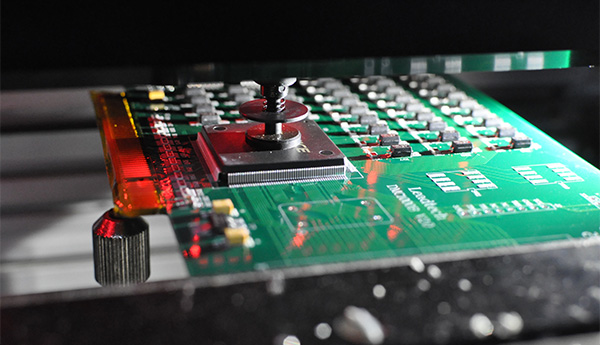

锡膏印刷作为SMT工艺的首道工序,其质量直接决定了整个贴装过程的成败。对于超细间距元件,传统的印刷技术已无法满足要求,必须进行全方位的技术升级。

钢网设计与开口技术:超细间距印刷的核心在于钢网开口设计与制作工艺。针对细间距元件(如0.4mm pitch BGA),需要采用更薄的钢网来防止锡球桥连。先进的激光切割结合电抛光处理能获得光滑如镜的孔壁,显著减少锡膏残留,确保脱模顺畅。

开口尺寸需遵循严格的“三径”原则——开孔直径应为元件引脚宽度加0.05mm,开孔面积比控制在0.6-0.8之间。这种精密的设计保证了锡膏的最佳释放率,为后续工艺奠定基础。

锡膏材料创新:超细间距元件要求使用更小颗粒度的锡膏。当粉末尺寸从5型向6型、7型甚至8型发展时,粉末表面积成倍增加,氧化也随之加剧。这对助焊剂系统提出了更高要求——需要更强的助焊剂才能有效清除所有氧化物,形成良好焊点。

针对细间距铜柱等超高密度应用,常规水洗工艺已难以有效清除助焊剂残留,此时采用超低残留焊膏成为理想解决方案。这类焊膏留下的助焊剂残留量极少,能与成型材料或底部填充材料的后续工艺良好兼容。

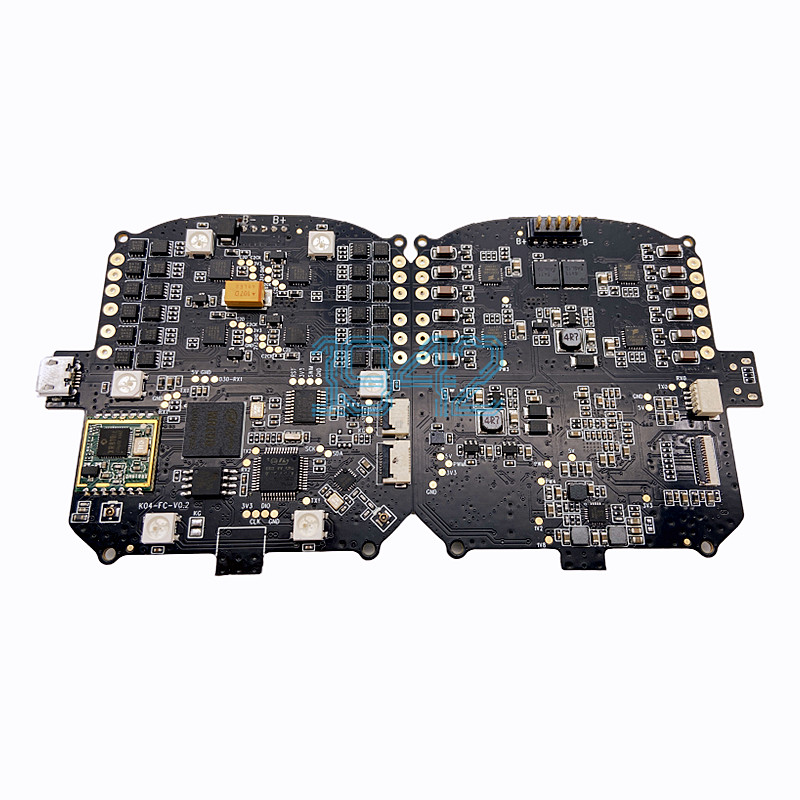

高精度贴装工艺:从微米级对接到智能补偿

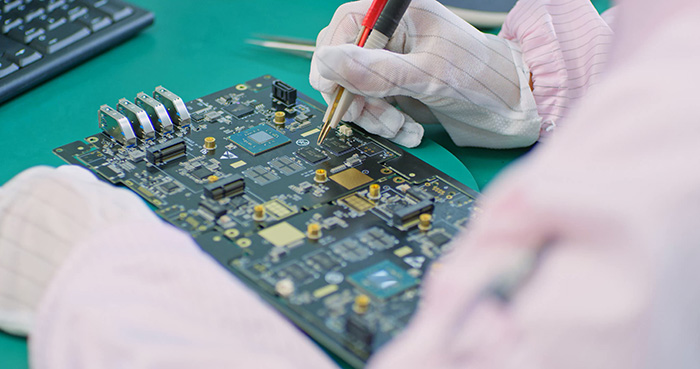

完成精细印刷后,元件的精准贴装是下一关键环节。超细间距元件对贴装精度提出了极为苛刻的要求。

精密贴装技术:现代贴装设备需具备多轴联动控制能力,配备高精度传感器实时补偿PCB翘曲。对于0201类微型元件,研究表明在Y方向±0.07mm的精度对于确保成功贴装是必要的。同时,贴装系统必须控制元件与PCB之间的间隙,将其保持在40-60μm范围内,以防止因锡膏颗粒不均造成的元件偏斜。

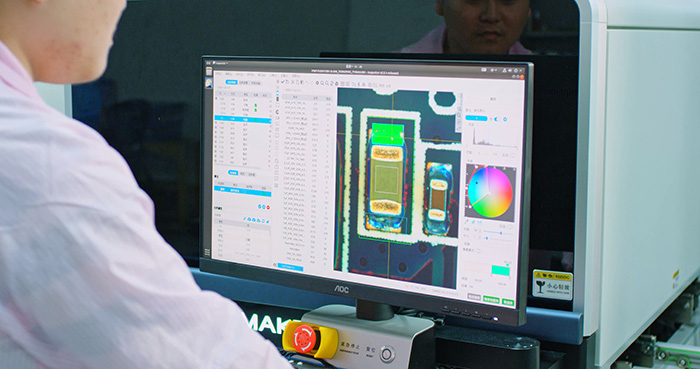

智能视觉系统:基于机器视觉的定位系统是现代高精度贴装的核心技术。通过高清摄像头拍摄PCB图像,结合先进图像处理算法识别Mark点,可实现贴装坐标的自动补偿。

最新技术已能实现±10μm的识别精度,大幅提升了超细间距元件的贴装准确度。

贴装参数优化:针对不同尺寸元件,需要采用差异化的贴装策略。对于0201微型元件,推荐采用“先轻压后重压”的分段式贴装策略。

而针对大型BGA元件,则需通过精确定义的旋转运动,测定其转动惯量,确保元件在高速运动时完全消除惯性引起的干扰。

全方位质量保障:从预防到检测的闭环控制

超细间距元件的贴装质量需要建立从预防到检测的完整控制体系。

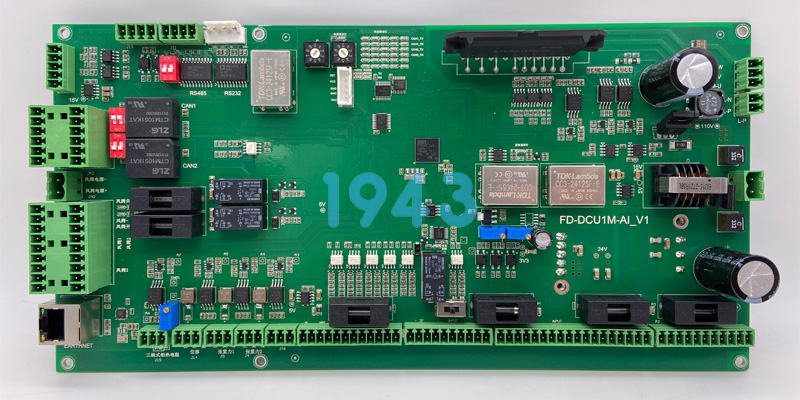

先进检测技术:实施“三检制”质量管控体系——首件检测、巡检抽检、终检全检。采用3D-SPI系统对锡膏印刷进行自动检测,确保锡膏填充率≥85%。

在贴装后,利用AOI检测元件偏移、极性反转、锡量异常等缺陷,对BGA类元件则采用AXI检测焊点空洞、冷焊等隐性缺陷。

环境与支撑控制:生产环境控制同样不可忽视。车间需维持恒温22±2℃、恒湿45%-65%RH的条件。

针对高精度元件贴装,建议增设离子风装置消除静电干扰。此外,PCB支撑与定位也至关重要——必须使用坚固的顶针或磁性底座将PCB完全支撑平整,防止其在印刷过程中弯曲变形。

智能化工艺优化:数据驱动的精准制造

面对超细间距贴装的挑战,传统经验驱动的方法已不足以应对,需要引入数据驱动的智能工艺优化。

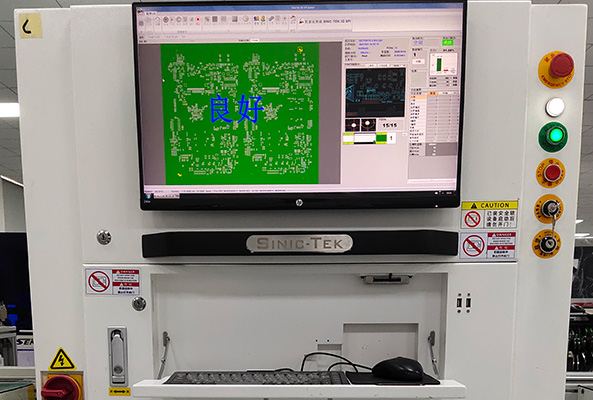

机器视觉全程监控:基于机器视觉的全自动锡膏印刷系统可通过高清摄像头拍摄印刷过程中的图像数据,利用图像处理算法实时识别印刷精度和锡膏分布情况。

视觉系统将数据传递给控制系统,根据反馈信号调整印刷参数,确保每个点的锡膏量和分布符合标准要求。

工艺参数智能优化:引入AI智能控温系统,实现回流焊炉温曲线的实时优化。典型无铅工艺需精确设置四段升温区:预热区120-160℃(90-120s)、恒温区180-190℃(60-90s)、回流区235-245℃(30-50s)、冷却区≤4℃/s。

采用氮气保护工艺,可进一步降低焊接空洞率至2%以下。

数字孪生技术应用:构建SMT产线数字孪生体,实现虚拟调试与实体生产的实时同步。通过模拟不同工艺参数组合,预判潜在质量风险,可缩短新品导入周期30%以上。

这一技术使我们在实际生产前就能优化超细间距元件的贴装参数,大幅降低试错成本。

结语

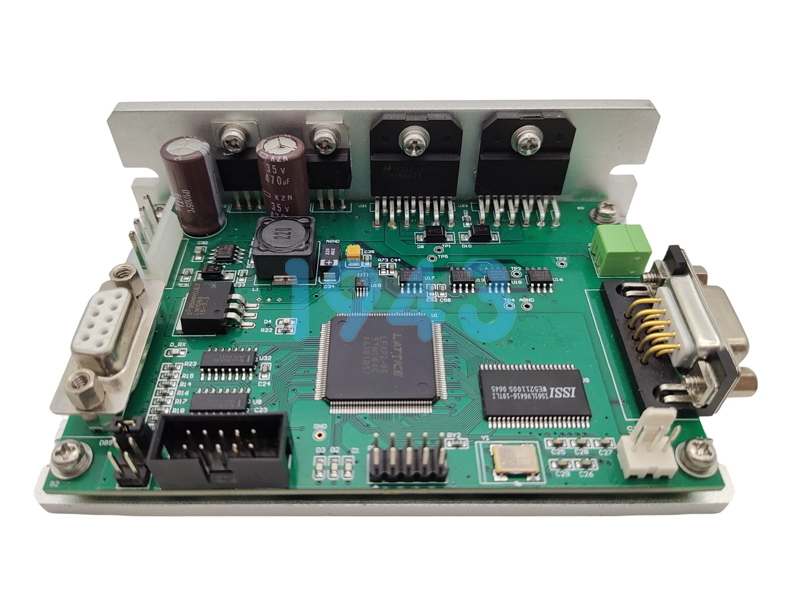

超细间距元件SMT贴片是一项系统工程,涉及材料、设备、工艺和控制技术的全面协同。1943科技通过精细化锡膏印刷、高精度贴装工艺、全方位质量保障和智能化工艺优化的有机结合,成功突破了超细间距贴装的技术瓶颈。

2024-04-26

2024-04-26