在医疗设备领域,医用监护仪作为实时监测患者生命体征的核心设备,其抗干扰能力直接关系到诊断准确性与患者安全。在表面贴装技术SMT贴片加工过程中,医疗仪器PCBA电路板组装加工需通过多维度技术管控,才能满足严格的电磁兼容性(EMC)要求。

一、设计阶段的抗干扰规划

医疗仪器PCBA的设计需从源头构建抗干扰框架。在电路布局阶段,需采用功能模块分区策略,例如将电源模块、信号处理模块与射频模块进行物理隔离。某医疗设备厂商的实践表明,通过将高频电刀的射频模块与心电信号处理模块分隔布局,可降低80%以上的交叉干扰风险。同时,遵循"小信号远大信号、模拟信号远数字信号"的布线原则,使微弱生物电信号传输路径远离高频数字电路,有效减少信号串扰。

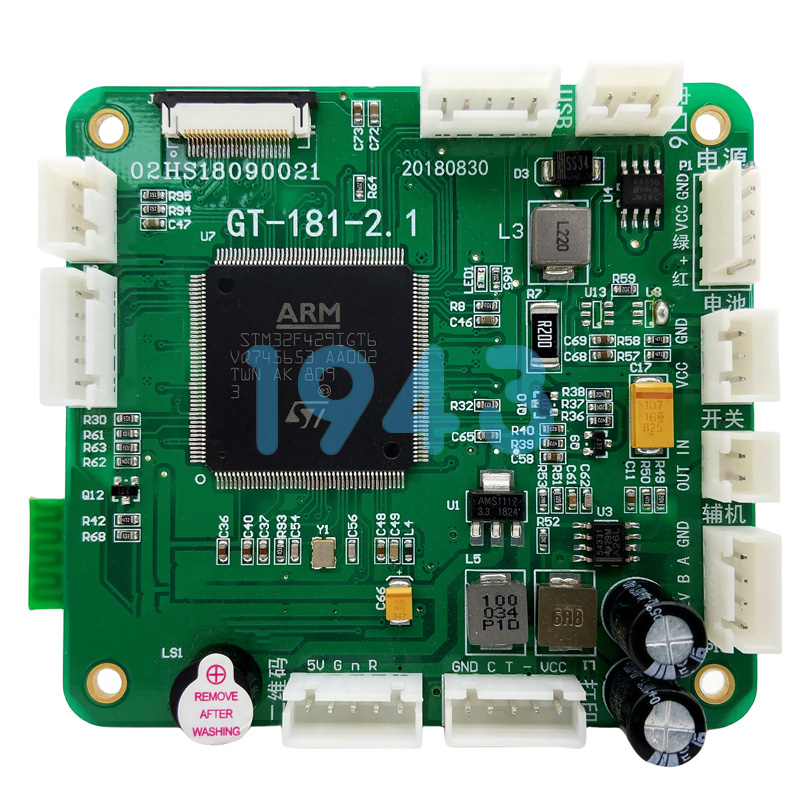

在材料选择方面,医疗级PCBA需采用符合ISO13485认证的高品质基板,其介电常数稳定性较工业级材料提升30%。元器件选型时,优先选用具有医疗认证(如IEC 60601-1)的低噪声芯片,配合低电感陶瓷电容构建滤波网络。某监护仪制造商通过采用钽电容替代普通电解电容,使电源纹波抑制比(PSRR)提升25dB。

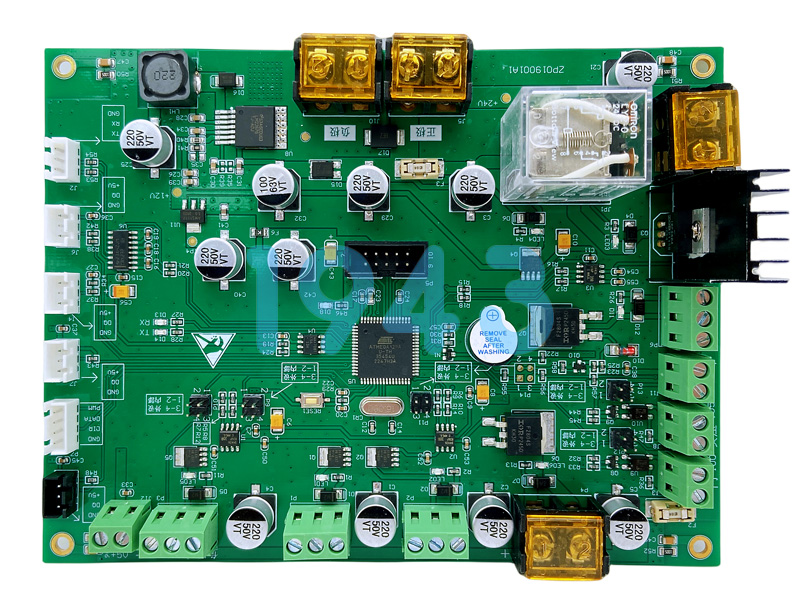

二、SMT贴片工艺的抗干扰控制

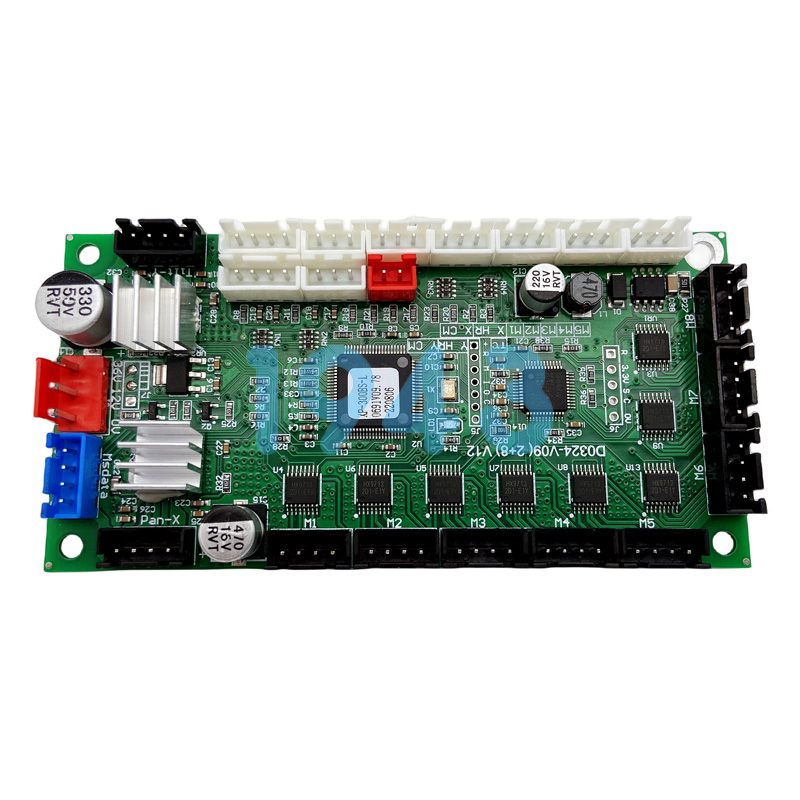

在SMT核心工艺环节,需实施多重抗干扰措施。贴片机需具备0.01mm级定位精度,确保抗干扰元件(如EMI滤波器、屏蔽罩)的精确贴装。某企业通过升级六轴联动贴装头,使0201尺寸元件的贴装偏移率从0.3%降至0.05%。焊膏印刷采用激光钢网,配合氮气保护回流焊工艺,使焊点空洞率控制在2%以内,避免因焊接缺陷导致的阻抗失配。

针对高频电路,需进行阻抗匹配设计。某监护仪的射频线路采用50Ω特征阻抗控制,通过叠层设计使信号层与接地层间距保持0.1mm,配合蛇形等长布线技术,将信号反射损耗降至-40dB以下。在关键元器件周围,设置接地过孔阵列,形成法拉第笼式屏蔽结构,有效阻断空间电磁耦合。

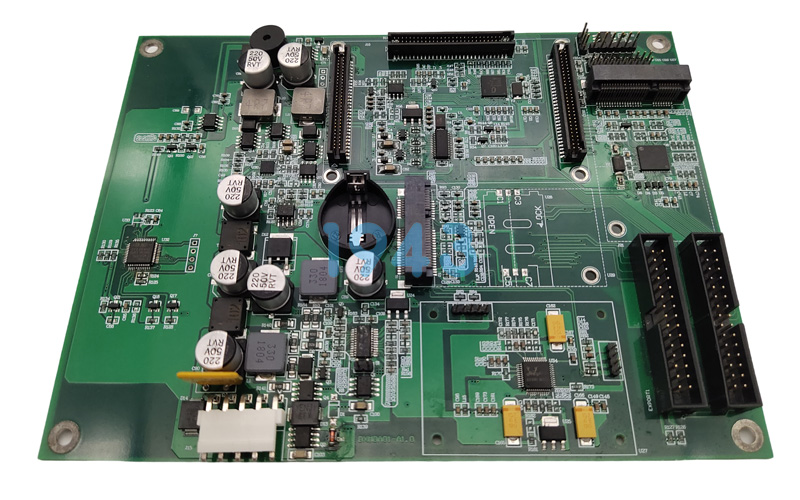

三、接地与屏蔽的工程实现

接地系统设计是抗干扰的关键环节。医疗PCBA采用混合接地策略:低频模拟电路实施单点接地,高频数字电路采用多点接地,通过独立接地层实现0.5mΩ以下的接地阻抗。某企业通过在PCBA四角设置接地桩,配合低阻抗接地材料,使共模干扰抑制能力提升40dB。

屏蔽技术需贯穿生产全过程。在SMT车间部署电磁屏蔽房,使环境电磁场强度控制在0.5μT以内。对于易受干扰模块(如心电采集前端),采用激光焊接金属屏蔽罩,配合导电橡胶密封圈,实现80dB以上的屏蔽效能。某监护仪厂商通过在屏蔽罩内壁喷涂吸波材料,成功将2.4GHz Wi-Fi干扰降低至检测阈值以下。

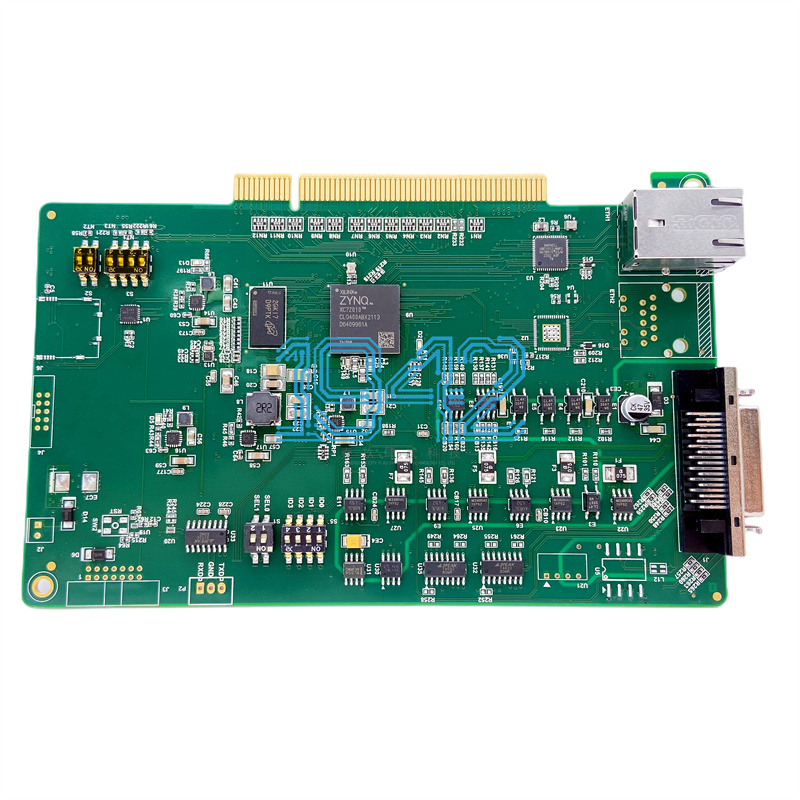

四、质量管控与测试验证

医疗PCBA加工需建立三级质量管控体系。在来料检验环节,采用X-RAY检测设备对BGA芯片进行空洞率分析,配合自动光学检测(AOI)系统,实现99.95%的焊接缺陷检出率。某企业通过部署在线ICT测试,可在15秒内完成4000个网点的电气性能检测。

在成品测试阶段,需进行全频段电磁兼容测试。依据IEC 60601-1-2标准,在3V/m场强下验证设备抗扰度,同时测试辐射发射限值是否满足CISPR 11 Class B要求。某监护仪产品通过在PCBA边缘设置防护带,使辐射发射降低12dB,顺利通过FCC认证。

五、参考应用案例分析

某便携式监护仪的PCBA设计,通过以下措施实现抗干扰突破:

- 布局优化:将电源模块置于PCBA中央,四周环绕数字电路,形成天然隔离带

- 选材升级:采用高频低损耗板材(Dk=3.5,Df=0.002),配合镀金手指连接器

- 工艺创新:在SMT贴片时对晶振底部进行点胶固定,使振动敏感度降低80%

- 测试验证:通过温度循环(-40℃~+125℃)与随机振动(5Grms)双重考验,确保恶劣环境下的稳定性

实际应用中,成功抵御了高频电刀(输出功率600W)的电磁干扰,心电波形失真度控制在1%以内,较传统设计提升3倍抗扰度。

结语

医疗仪器PCBA加工的抗干扰实现,是设计、工艺、测试三位一体的系统工程。通过功能模块分区、精密贴片、混合接地等技术的综合应用,医用监护仪的电磁兼容性可达到医疗级严苛要求。随着5G医疗物联网的发展,未来的PCBA抗干扰技术将向智能自适应方向发展,通过嵌入式传感器实时监测电磁环境,动态调整屏蔽参数,为医疗设备构建更可靠的电磁防护体系。

因设备、物料、生产工艺等不同因素,内容仅供参考。了解更多smt贴片加工知识,欢迎访问深圳PCBA加工厂-1943科技。

2024-04-26

2024-04-26