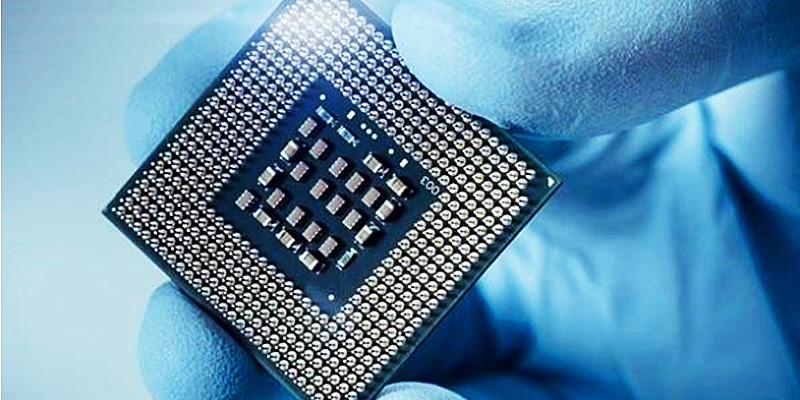

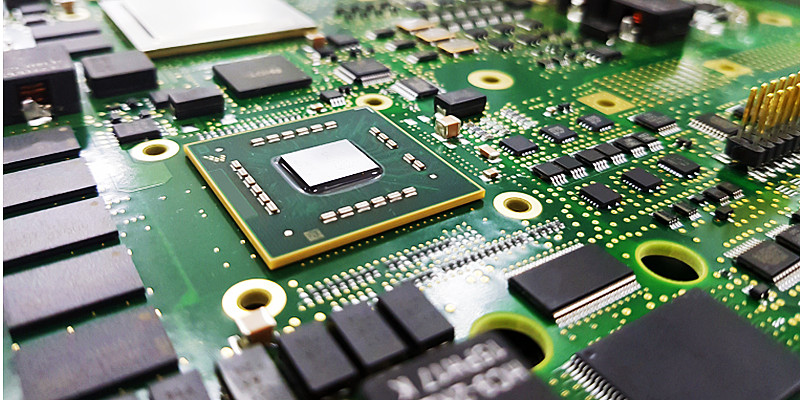

在高密度、高性能电子产品的制造过程中,BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装因其优异的电气性能、散热能力和高引脚密度,已成为主流封装形式之一。然而,在SMT贴片加工环节,BGA焊点空洞率偏高始终是困扰众多工程师与制造厂商的关键难题。空洞不仅影响焊点机械强度,还可能导致热传导效率下降、信号完整性受损,甚至引发产品早期失效。

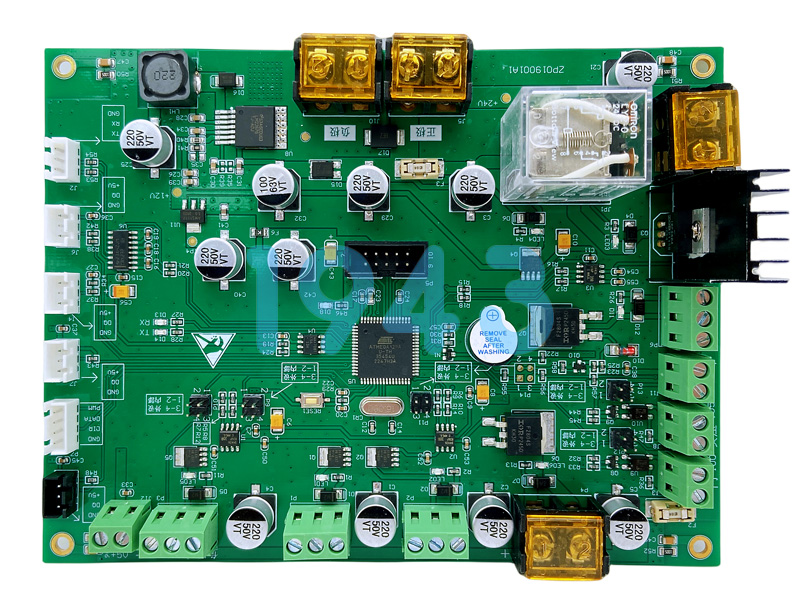

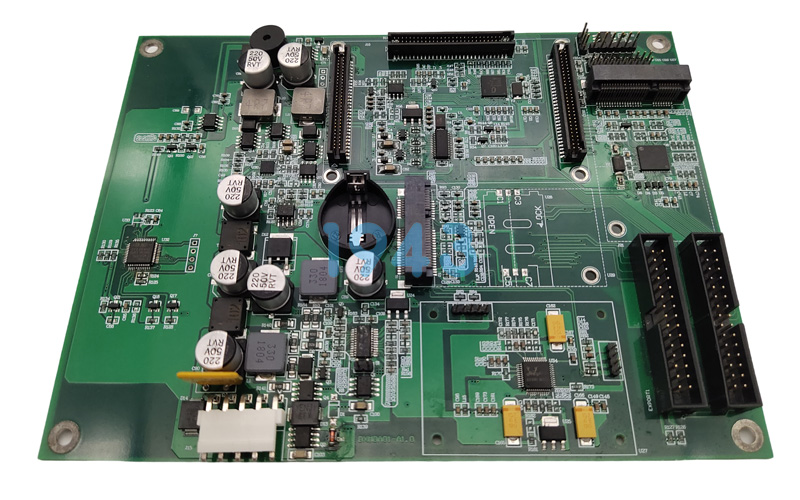

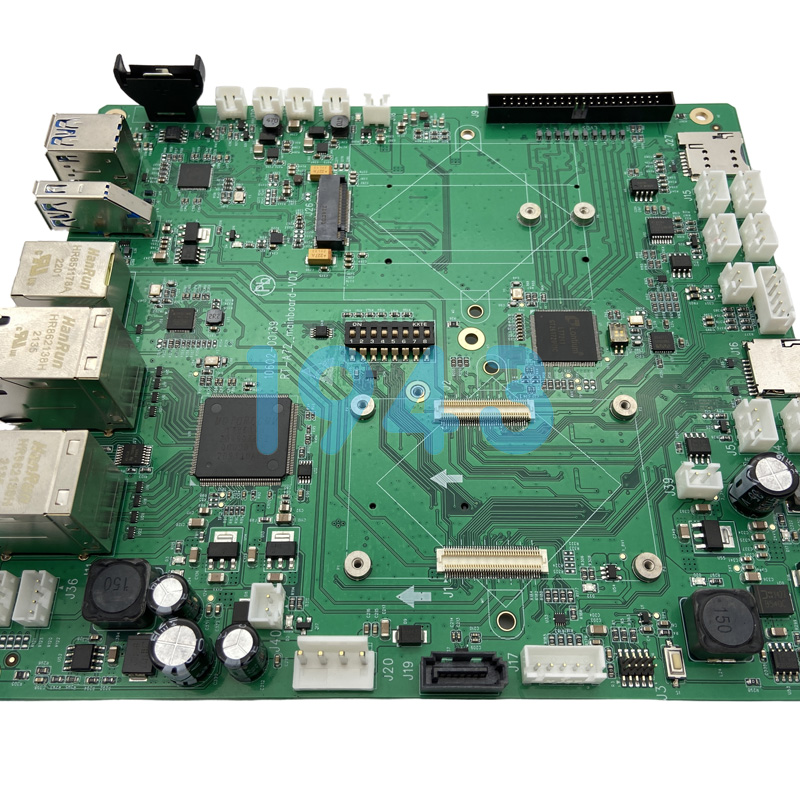

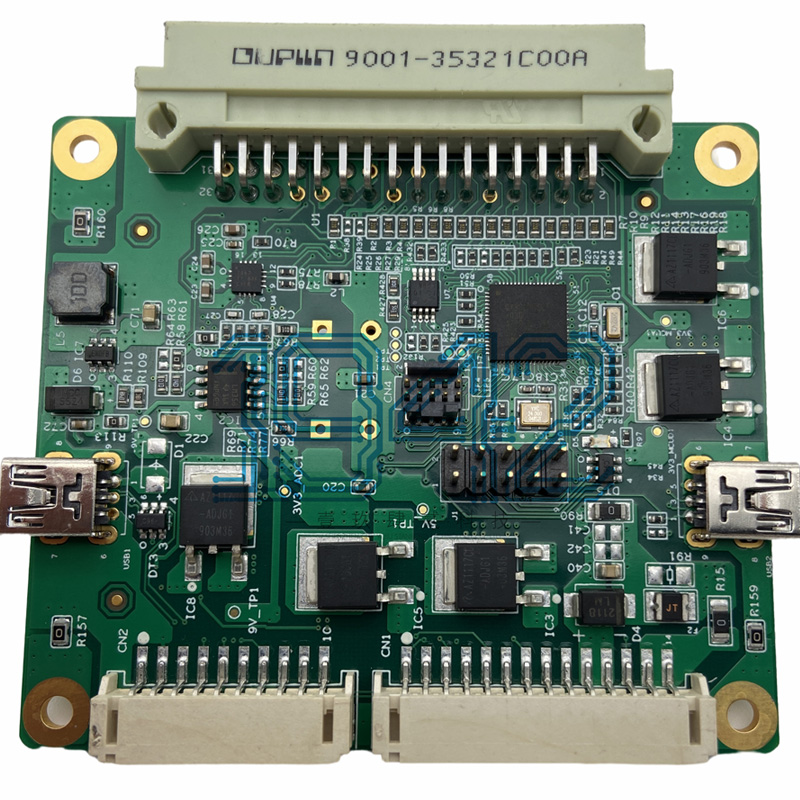

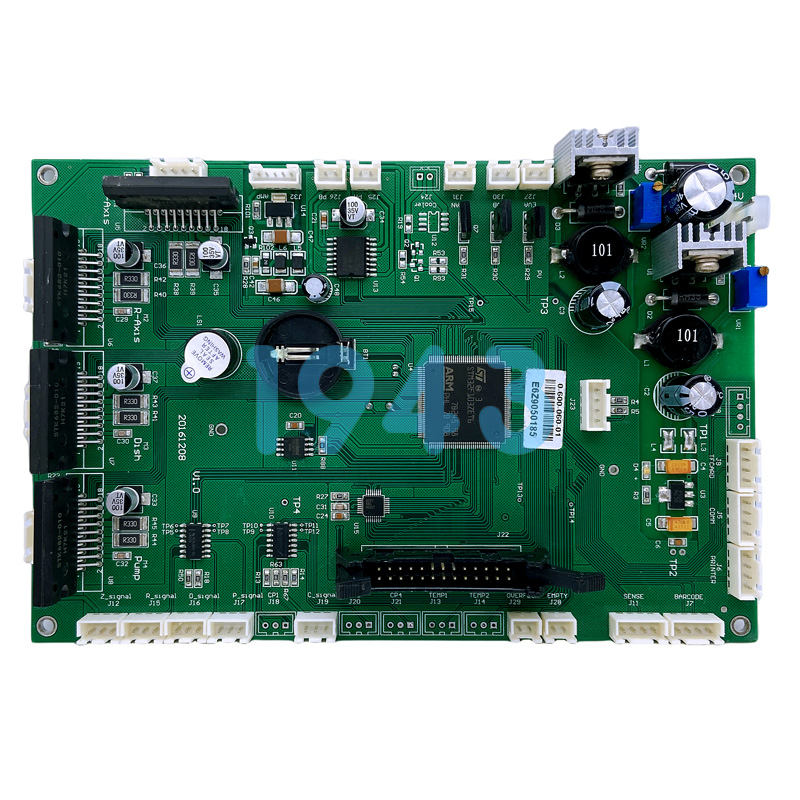

作为专注SMT贴片加工十余年的高新技术企业,1943科技结合多年实战经验与工艺研究,分享BGA焊接空洞的成因,并提出可落地的工艺优化策略,助力客户实现高可靠性、高良率的PCBA制造。

一、BGA焊接空洞的典型特征与危害

BGA焊点空洞通常表现为焊球内部或焊球与PCB焊盘界面处的圆形/椭圆形气孔,尺寸从几微米至数百微米不等。其主要危害包括:

- 降低焊点强度:有效焊接面积减少,机械可靠性下降;

- 影响热传导:空洞阻碍热量从芯片向PCB传递,导致局部过热;

- 干扰信号完整性:高频信号路径中空洞可能引起阻抗不连续;

- 缩短产品寿命:在热循环或机械应力下,空洞易扩展为裂纹,加速焊点疲劳失效。

尤其在工业控制、医疗设备、通信基站等高可靠性领域,空洞率控制已成为客户验收的核心指标之一。

二、BGA空洞形成的主要成因分析

空洞本质是焊接过程中助焊剂挥发物、水分或空气被包裹在熔融焊料中未能及时排出所致。其成因可归结为以下三类:

1. 材料因素

- 焊膏特性:金属含量过高、焊粉粒径过细会增加焊膏致密性,阻碍气体逸出;助焊剂沸点过低或粘度过高,易形成高粘残留物,难以排出。

- PCB与BGA焊盘设计:大面积热沉焊盘(如QFN/BGA底部)若未合理设计排气过孔,气体易被封闭在焊点下方。

- 元器件或PCB受潮:未充分烘烤的物料在回流过程中释放水汽,加剧空洞形成。

2. 工艺参数设置不当

- 钢网开孔不合理:开孔面积比不足(<0.66)或厚度不匹配,导致锡膏释放不充分或堆积过多;

- 贴装偏移:BGA焊球与PCB焊盘未精准对位,形成局部间隙,气体滞留;

- 回流焊曲线不优化:预热不足导致助焊剂未充分活化;升温过快使气体来不及逸出;峰值温度或时间不足,焊料未完全熔融润湿。

3. 环境与设备因素

- 车间湿度控制不佳:高湿环境增加物料吸潮风险;

- 氮气保护不足:在无铅焊接中,缺乏氮气氛围会加剧氧化,影响润湿性;

- 检测手段缺失:未配置X-ray或3D AXI设备,无法及时发现并反馈空洞问题。

三、降低BGA空洞率的SMT工艺优化方案

针对上述成因,1943科技在实际生产中总结出一套系统性优化方法,已在多类高复杂度产品中验证有效:

1. 材料与设计协同优化

- 选用金属含量适中(88%~90%)、粒径分布合理的无铅焊膏(如SAC305);

- 推荐客户在BGA热焊盘区域设计微孔阵列或导气槽,提升排气效率;

- 对BGA器件及PCB严格执行烘烤规范(如125℃/24h),确保水分含量达标。

2. 钢网与印刷工艺精准控制

- 钢网厚度按BGA间距分级设定(如0.8mm间距采用0.12mm厚钢网);

- 开孔采用阶梯钢网或激光抛光+纳米涂层技术,提升脱模率;

- SPI(锡膏检测)实时监控印刷体积、厚度与偏移,确保一致性。

3. 回流焊曲线精细化调校

- 预热阶段:150~180℃维持90~120秒,充分活化助焊剂并缓释挥发物;

- 回流阶段:峰值温度控制在240~245℃(无铅),液相时间≥45秒,确保充分润湿;

- 冷却阶段:采用缓冷(≤2℃/s),减少焊点内应力与收缩空洞;

- 在条件允许下,引入氮气保护(O₂<1000ppm)或真空回流焊技术,显著降低空洞率。

4. 全流程检测与闭环改善

- 贴片后通过高精度AOI检测贴装偏移;

- 回流后采用X-ray对BGA区域进行空洞率定量分析(支持IPC-A-610 Class 3标准);

- 建立空洞缺陷数据库,结合MES系统实现工艺参数动态反馈与优化。

四、结语:以工艺创新驱动高可靠性制造

BGA空洞控制并非单一环节的优化,而是贯穿DFM设计、物料管理、SMT制程到检测验证的系统工程。1943科技始终坚持以“零缺陷”为目标,通过尖端设备、严谨制程与专业工程团队,为客户提供从打样到量产的全周期SMT贴片解决方案。

无论您是研发阶段的快速验证,还是大批量生产的良率攻坚,我们都可为您定制PCBA加工方案,助力产品一次成功、快速上市。

2024-04-26

2024-04-26